Últimamente me cuesta mucho escribir. Desde un mensaje hasta el más complejísimo ejemplo de literatura. Me agota y me llena de tedio, como si un largo gusano habitara mi cabeza y me llenara de deshoras la rutina y de telarañas el cuerpo. Me alenta. Me obnubila. Me vuelve torpe hasta en los más simples movimientos, hasta en las más concretas ideas me cuesta aterrizarme, hasta en las más sencillas aritméticas o lenguajes encontrar secuencias o lecturas.

Dicho lo anterior, tengo que escribir. Manuel dice que debo escribir algo y yo creo que Manuel es un hombre muy sensato, pero que también es un recordatorio y los recordatorios, aunque indispensables, son además fuente de una profunda y seria ansiedad, de una particular angustia que sólo entre ellos ─me imagino─ se saben explicar. Lo que no sabe es que sí escribo. Y mucho. Aunque me cuesta.

Esta semana escribí, por ejemplo, siete fragmentos. Ninguno me gustó, pero sólo dos eran genuinamente malos. Como fuera, los siete requirieron de mí igual fuerza, igual cantidad de vida para parirles y por eso los odio a todos, aunque sean necesarios. Necesarios, pero insuficientes. Con siete fragmentos, dicen los expertos, no se arma una columna.

Primera escritura

Escribí: “tengo una relación extraña con el tiempo, madre dice que soy desorganizado y padre que debería comprar un reloj.”

Tiempo. Desde pequeño empecé a contar el tiempo en intervalos de 3 minutos, no sé muy bien por qué. Para mí una hora tiene 20 veces 3 minutos, y en un día hay 480 veces 3 minutos. Creo que me parece una unidad más concreta, más llena de posibilidades. Tres minutos son suficientes para hacer casi cualquier cosa. En tres minutos uno puede dejar de creer en dios si se sigue la secuencia de eventos adecuada, también se puede morir uno en tres minutos o escribir un poema o enamorarse y desenamorarse. Son ciento ochenta segundos para decir basta o gracias o mueran los fascistas. En tres minutos caben, de hecho, al menos ciento cuarenta y cuatro declaraciones de muerte y como ciento ochenta y tres te amo, y a veces hasta ciento ochenta y cinco. Por otro lado, su nombre se puede decir ciento noventa y tres veces antes de que se acabe el tiempo. Ciento noventa y tres veces repitiendo ese nombre como loco, como si pronunciarlo fuera beber agua y yo estuviera muerto de sed desde hace días, semanas, meses, años.

En tres minutos se puede escribir esto. A las carreras sí, a las prisas. Pero qué importa. Qué hazaña. En tres minutos.

Segunda escritura

Empecé el primer borrador de un texto sobre Idea Vilariño y su relación con Onetti escribiendo: “Idea estaba verdaderamente, trágicamente, tontamente enamorada de Onetti”. No sé bien por qué quería hablar sobre ellos. Como fuera, le dediqué bastante tiempo a explicarme esa obsesión, duré días investigando al respecto y encontré, entre otras cosas, parte de la correspondencia que intercambiaron en sus primeros años, así como maravillosos fragmentos de una entrevista que, en 1989, Mercedes Rein hace a Idea Vilariño mientras la primera trabajaba en la producción de un documental sobre Juan Carlos Onetti quien, para ese momento, acababa de cumplir los ochenta años y llevaba casi diez recluido en su casa de la avenida de América en el centro de Montevideo.

Para entonces, treinta y cinco años habían pasado ya de la famosa dedicatoria que el escritor hace a la poeta en su novela Los Adioses (1954) con un escueto: “A Idea Vilariño”; y treinta y uno de la contestación que, de esa dedicatoria, Idea haría en su célebre Poemas de Amor (1957). En el ínter de esos años, Onetti había terminado su tercer matrimonio y se había casado por cuarta vez con la que sería su última esposa, Dolly Muhr; mientras Idea había pasado el tiempo como editora de la Revista Número en la que colaboraba con Claps, Emir Rodríguez y Mario Benedetti; así como escribiendo poesía (en 1955 publicaría Nocturnos, considerado como el libro donde la autora adquiere su voz original), y colaborando con varios semanarios y revistas literarias del país como Asir (1948-1959)y Marcha (1939-1974). De ese período, de una nutrida correspondencia e intenso contacto entre ambos escritores, proceden también algunos de los más célebres poemas de Vilariño: Ya no, El Huésped, Fueron Nueve, Por qué, Sabés, Carta I y Carta II, son sólo algunos de mis predilectos.

Tras aquello, me enteré, esa relación que yo suponía de más largo aliento tuvo, de hecho, que suspenderse, no tanto por el casamiento con Dolly como por las profundas diferencias entre Onetti e Idea, mismas que llevarían a la escritora a declarar muchos años después, durante aquella entrevista con Mercedes Rein; que ella, de hecho, nunca había llegado a conocer a Onetti: “yo te dije, Mercedes, que yo en realidad no debería hablar sobre Onetti porque lo quiero mucho y hace mucho que lo quiero, pero en realidad puedo decir que no lo conozco, nunca supe bien quien era él. Y tampoco sé si otros llegaron a conocerlo. Y él tampoco conoce […] Y, por supuesto, que no me conoce a mí, que no me conoció nunca.”

Yo, como Idea, pienso que los años me llevarán a decir que no conocí a quien conocí, aunque si ella se parece un poco a mí (y creo que todos los tristes nos parecemos, es un oficio con pocas innovaciones el nuestro), seguramente que estaría mintiendo. Uno no olvida ni desconoce nunca, por más breve o terrible que haya sido. Y no fue terrible. Pienso en el duelo sí, que fue mi muerte. En las larguísimas noches que me sobrevinieron, en los espectros que nacen de esos poros podridos, en las fatales canciones que le compone uno al duelo. Pienso en que no hubo noches como esas, ni dolor como ese, ni tiempo que se parezca a esa deshora, a ese instante que se desechó para que lo consumieran los devoradores y del que sentí cada bocado. Pienso en eso, pero aun así no fue terrible.

¿Por qué? Porque también pienso en su azul. Azul como el cielo, como el océano, como la copia de Veinte mil leguas de viaje submarino que guardo en mi librero y que me salvó de niño. Azul como el vestido de Ara cuando fuimos a la boda de su prima, como el traje que usé a juego también aquella vez y cómo la flor que coronaba los centros de mesa de la boda. Azul como el color de la piel con la hipotermia, como los ojos de Nicolás de Rusia y de Amy Adams, como los muy distintos tonos de azul en las banderas del mundo. Azul como me imagino será también la muerte. Azul como el destello de su cabello a contraluz. Azul como el paraíso de Carlisle. En el azul de mi propio Onetti. Así debió sentirse ella, supongo. Así por muchos años.

Como fuera, abandoné el texto porque empezó a suponerme, de hecho, muchísimo trabajo y porque empezó a sentirse más largo que un fragmento. Pero antes de eso, rebuscando en las cartas que durante la década de 1950 intercambiaron Idea y Onnetti, me encontré una que llamó especialmente mi atención y que fue escrita por el uruguayo no para Vilariño sino para un amigo en común, el también poeta Mario Benedetti, esto apenas unos meses después de haber conocido a Idea en un bar de Malvín: “si ve a Idea”, escribe, “dígale que me debe dos libros suyos, de ella, y que es maravillosa. Estoy un poquito borracho desde el principio de la carta; pero sé lo que digo”. Cuando lo encontré, releí y releí ese fragmento como unas veinte veces y pensé mucho en la última línea, en un Onetti ebrio, sincero y transparente, tan contrario al hombre que casi todos los que le conocieron describían como preso de una timidez casi incapacitante. Yo, a ratos, soy igual. La primera vez que tuve que decir te amo, por ejemplo, tuve que hacerlo borracho. No concebía de otro modo el valor en mi cuerpo, no pronunciaba mi voz sino era así. Borracho, pero con una tremenda lucidez, con una excepcional e irrepetible consciencia de mis actos. Hasta puedo repetir de memoria todas las palabras que dije esa noche e imitarle los gestos a mi acompañante, que casi siempre permaneció en silencio, pero que me abrazaba más fuerte según yo iba diciendo que cosas o que me buscaba la mano cuando se daba cuenta que los nervios estaban por traicionarme y que, al final, respiró largamente con mi mano en su pecho, sonrió, dijo lo que había que decirse y me besó.

Tras pensar en mí y en Onetti, pensé luego en Idea. Me pregunté en cómo habría tomado ella aquel fragmento, en cómo Mario había tenido a bien transmitirle el mensaje de esa carta, con que detalle y emociones y, si acaso, con qué exageraciones (privilegio sólo permitido por una amistad así de larga). ¿Habría emoción en sus ojos quietísimos? ¿Silencios? ¿Lo pensaría tan excepcional, tan revelador del cariño que Onetti le tenía como yo lo pienso ahora o sería para ella sólo otro gesto cotidiano? Esto último no creo que sea posible, porque para ese entonces ellos ya debían advertir la fatal atracción que les sobrevendría y que, muchos años después, los círculos literarios del Uruguay, los amigos en común y prácticamente todo aquel que sepa enterarse un poco de los cotilleos, también sabrá: Vilariño y Onetti fueron amantes; pero no sólo eso, sino que Idea estaba verdaderamente, trágicamente, tontamente enamorada de Onetti.

Tercera, cuarta y quinta escritura

Tres poemas, brevísimos, terribles:

I

Qué agotador

mirar hacia la noche

mirar con estos ojos, amor

mirar de lejos

pensar que existes

que andas en las sombras

que no te ha devorado el mundo al que marchaste

y que un día te veré

llegar de nuevo

tocar las puertas

anunciar tu nombre

caminar

nerviosos pasos

hacía mí

II

Qué bello eres

a ver

mátame

ámame y mátame

córtame las venas y bébete mi sangre

cierra tus dedos sobre mi cuello y llora

dame veneno

cianuro

barbitúricos

desármame desde los dedos hasta el cráneo

y quédate mi nombre

y entiérrame

pero primero mátame

y ámame

y escribe una elegía.

III

oscar

el nombre suena como una canción

como la promesa de un niño pequeño cuando vuelve a dios

también suena como la postergación

y casi siempre en un momento inoportuno

a veces en la ducha: oscar

mientras besas a otro hombre: oscar

en el espejo: oscar

y lloras

y oscar

y oscar

oscar

Sexta escritura

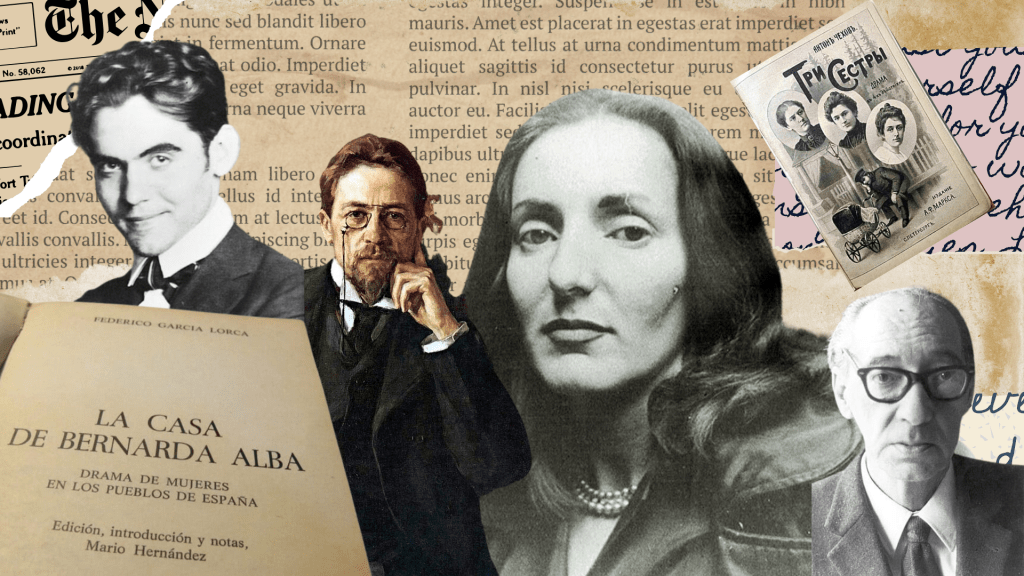

Disfruto mucho a Lorca y a Chéjov. Mis obras favoritas son de ellos, de Chéjov, Las Tres Hermanas; y de Lorca, La Casa de Bernarda Alba. Entre la escritura de una y otra existen, por lo menos, unos treinta años de distancia. No se conocieron ni se escribieron nunca y, de hecho, para cuando Chéjov murió, Federico contaba con la tierna edad de 6 años. Quién sabe si se enteró y si lloraría.

Yo llegué a la literatura del moscovita por una novela de Peter Cameron que se titula Aquella Tarde Dorada, y que aborda entre otras cosas el viaje que un doctorando en literatura de Kansas hace a Uruguay para conseguir el permiso de los herederos de un escritor recientemente fallecido para escribir su biografía. Lúcida y emotiva, la novela fue adaptada al cine con la dirección de James Ivory con el título de The city of your final destination y es precisamente en el largometraje donde, de forma muy velada, mencionan la obra de Chéjov: “A Moscú, Olga, a Moscú”, dice Adam a Caroline, su cuñada, cuando ya por la mitad del filme empiezan a rememorar juntos su vida en Europa. Moscú es, por supuesto, no literalmente Moscú, sino la tierra a la que uno quiere retornar pero a la que jamás se vuelve del todo, igual que la pobre Olga Prózorov.

A Lorca, por otra parte, lo conocí leyéndolo, primero el Romancero Gitano y después Poeta en Nueva York. Tras eso llegué a Bodas de Sangre y a La Casa de Bernarda Alba, dos de las obras que, junto con Yerma, constituyen la conocida trilogía dramática lorquiana sobre el campo andaluz. Leída la obra, vi un par de puestas en escena, buenas, de La Casa y quedé fascinado; también encontré en youtube unas actuaciones magistrales de la misma obra en España, y hasta vi la película de Mario Camus que, aunque más lenta y plana que el producto original, permitía una revisita fascinante al mundo andaluz de principios del XX. Bernarda era ─y sigue siendo─ mi personaje favorito.

Durante ese tiempo que pensé en Chéjov y en Lorca escribí esto y más cosas. En particular, para el primero hice un poemita, cortísimo, que empieza diciendo “A Moscú, Olga, a Moscú, a vender la casa, terminarlo todo y a Moscú.” Eso y muchas otras tonterías. Finalmente hasta empecé a esbozar un breve drama sobre un joven que, enamorado, acepta recluirse en un departamento donde quien él cree es el amor de su vida lo visita de tanto en tanto, sin saber que aquel hombre lleva una doble vida que pronto le alcanzará también a él. No sabía por qué, pero de algún modo me recordaba a esas dos obras que me gustaban tanto. Escribí muchas páginas en sólo una noche, siempre tratando de replicar el ambiente opresivo del trabajo de Lorca y el anhelo de los personajes de Chéjov:

“YO: Nunca debiste dejarme venir aquí.

ÉL: (Sonriendo) Me enamoré, no estaba en mis cabales.

YO: Siempre tienes una excusa.

ÉL: Perdón.

YO: Y una disculpa. Siempre una disculpa después de que te vas.

(ÉL no dice nada, sólo le mira en silencio y se sienta en la cama)

YO: ¿Cuánto es ahora? Sabes que no conozco a nadie, que me da miedo estar aquí solo.

ÉL: Un par de semanas, un mes a lo mucho.

YO: No puedo.

ÉL: Podrás. Aprovecha el tiempo en tus cosas, disfruta las vistas.

YO: Las vistas son horribles.

ÉL: Serán mejores, ya viene la primavera.

YO: Apenas y duermo.

ÉL: ¿Fuiste al médico?

YO: Me dio somníferos.

ÉL: Tómalos.

YO: No entiendes nada. ¿Y si muero de sueño? ¿Y si los tomo y no despierto porque estoy solo y para qué quiero despertar si estoy solo? ¿Y si me duermo para siempre y no te puedo abrir cuando regreses? ¿Y si me duermo y no sueño?

ÉL: Pero me dijiste que ya sólo tienes pesadillas.

YO: Pero mías. No como este lugar.

ÉL: Nos iremos.

YO: Lo sé.

ÉL: Anda, ven.

(Se acerca y se sienta a su lado, se toman de las manos).

ÉL: Cálmate, vas a estar bien.

YO: ¿Por qué te vas?

ÉL: Mi trabajo.

YO: Podrías hacerlo desde aquí, yo te traería lo que necesites de la biblioteca, podrías tomar mi cuarto de lectura para que sea tu oficina, al final hasta pasaría tus libros a limpio. Y te ordenaría tu archivo, la vida.

ÉL: Ya lo haces.

YO: Y aun así te vas.

ÉL: Volveré, siempre vuelvo.

YO: ¿Recuerdas la obra de Chéjov? (Pausa un momento, pero no se detiene para esperar la respuesta) A veces temo que me fui de Moscú para siempre. Y me prometes que volveremos a Moscú, pero tal vez sólo soy esto y tendré que conformarme al final.

ÉL: No te entiendo.

YO: No, por supuesto que no. Estoy mal, últimamente lo he notado… Tan melancólico, ¿no me has notado así?

ÉL: (mira al piso y continúa sosteniéndole la mano) Un poco, pero es por mi culpa.

YO: No, tú me haces feliz. Pero no sé, de pronto todos los rostros lloran y la música de los objetos es vaga y triste. Hasta lo que escribo es así.

ÉL: A mí me gusta lo que escribes.

YO: (Se gira para mirarlo frente a frente y le toma la cara suavemente, a continuación recita un poema) ¿De qué sirven estos años de libros y de erudición, de ayunos y desayunos siguiendo el ritmo de los doctos y los escolares? Para nada sirven las letras muertas que hago todas las noches porque están muertas y porque no te buscan, porque nacen con mi mismo miedo y se agotan y nada.

ÉL: (Llorando) Perdóname.”

Al final, recuerdo, tras terminar de redactar esta escena, me dormí llorando.

Séptima y última escritura

Cuando uno escribe, cuando uno termina de escribir y más cuando uno tiene la osadía de compartir lo escrito, siempre se debe preparar para los cuestionamientos y las justificaciones. ¿Por qué escribe uno esto de esta manera y no de otra? ¿Para qué decir esto cuando alguien ya lo dijo o cuando, por otro lado, nadie quiere escucharlo? La última respuesta está, de hecho, en la resignación, en aceptar que a veces uno escribe mierda y que a veces se publica mierda y que, también, la mierda puede de hecho ser profundamente significativa en ciertos contextos.

Con siete fragmentos, dicen los expertos (expertos imaginarios, los expertos que interpelo en nombre de la Experiencia y que tuvieron la mala suerte de toparse con mi delirio), no se arma una columna. Curiosamente esta parece ser algo larga. Un artículo, dirían. La recomendación para que una columna sea leída es que oscile entre las 1200 y las 1800 palabras, que siga una estructura coherente, es decir una secuencia de inicio, desarrollo y cierre; y que, en esencia, parta de temas de actualidad. Las columnas, dicen, deben ser coyunturales, claras, necesarias.

Yo, por mi parte, odio las coyunturas. Eso, pero también la trascendencia de las cosas. Yo, por mi parte, necesito escribir la columna acordada aunque las odie, porque si no la escribo el mundo se desata, las cuentas llegan, los reclamos se hacen, los viejos amigos que le editan empiezan a desconocerlo a uno y, al final, resulta que ganó ese gusanito que habita la cabeza, ese que pare deshora y telaraña.

Últimamente me cuesta mucho escribir, pero lo hago. Y será con siete fragmentos o tres o con una tesis o como se me de a entender. Porque escribir es, también, la deformación del estilo. Escribir para que no gane el tedio, supongo. Y escribir como sea. Que escriban los que quieran escribir. Y que lean. Y en los tiempos que quieran y con las formas que quieran. También que tengan amigos que les recuerden que escriban. Anarcosentimentalismo. Anarcoliteratura. Mierda. Mucha mierda. Muchas pruebas. Ensayo y error. Escrivivir.

He aquí una declaración de principios, quién se lo iba a imaginar.

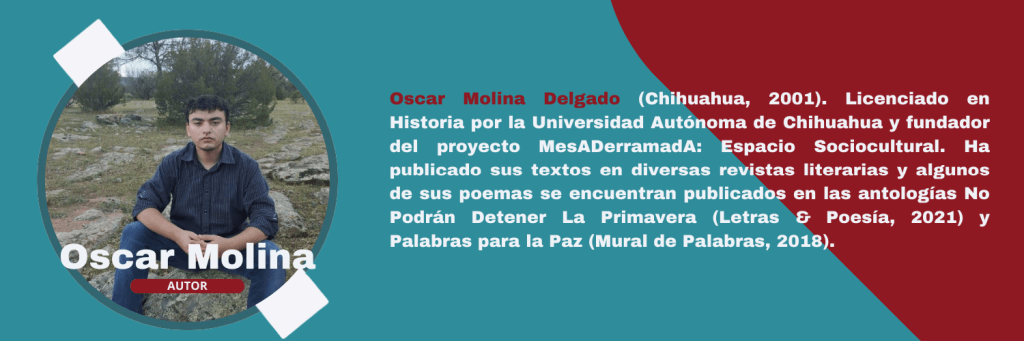

AUTOR

Deja un comentario