¿Cuándo fue la última vez que se sintieron genuinamente emocionados por el “progreso” de la humanidad? ¿Dónde podemos establecer que existe un límite entre la falsa dicotomía del atraso y la modernidad? Hoy en día es muy fácil observar cómo, ante las diversas situaciones que enfrenta nuestra humanidad (y lo digo no solo a nivel de especie, sino también a nivel ético), una de las prontas respuestas ante todo cuestionamiento sobre lo que ocurre a nuestro alrededor es que, en virtud del “progreso” humano, todo se vale.

Considero que hoy ninguno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad —ni nuestra capacidad de respuesta— indica que estemos “progresando”. De la misma manera, sostengo que ninguno de los grandes retos que enfrentamos es tecnológico, sino de naturaleza ética y de pensamiento crítico; espero en breve explicar el porqué.

Todo esto me removió la cabeza un día mientras me encontraba trabajando como mesero, en uno de esos momentos donde la calle está tan vacía que no suenan ni los grillos. Recuerdo que todo el personal, sin excepción, nos encontrábamos mirando nuestros teléfonos, revisando TikTok o una red social cualquiera. De un momento a otro, levanté la vista para aliviar el dolor de cuello, cuando coincidentemente alzó la vista igual mi entonces jefe, un italiano en sus tardíos cincuenta. Yo lo miré, él observó a los demás y, cuando dirigió su vista hacia mí, se limitó a decir:

—Antes la gente conversaba más—. Y acto seguido regresó su vista hacia su propio teléfono.

En ese momento yo opté, no sin una resistencia inconsciente emanada de mí, por no revisar el teléfono el resto de la tarde. Claro que no fue un intento por sentirme en una especie de superioridad moral o algo de ese estilo; simplemente me pareció muy acertada la idea de que, si no estuviéramos rodeados y atados a nuestros dispositivos, efectivamente podríamos vaciar nuestra energía en toda otra clase de cuestiones.

Dicha cuestión puso en entredicho mi percepción sobre la calidad de las relaciones que hoy establecemos con otros, de la cual a veces me siento severamente culpable como tantos, de ser incapaz de generar lazos significativos, y me hizo recordar una anécdota sobre mi investigación de grado y las palabras de un viejo que por supuesto que nunca habría conocido de no ser porque inevitablemente mi tesis dependía de indagar en periódicos. El señor Aguilera Palomino le cuestionó al gobierno hidrocálido a inicios de 1950 el estar construyendo una avenida transversal en la ciudad (hoy nuestra avenida Adolfo López Mateos), cuando dicha obra no representaba un asunto de verdadera “utilidad pública”. Las razones que esgrimió para ello iban desde posibles insinuaciones de conflictos de interés hasta cuestiones medioambientales (que imagino que en aquel momento sonaron insulsas), por ejemplo: cuestionar que empeoraría la “calidad del aire” o que se perdería un régimen de lluvias de por sí delicado. Independientemente de las razones personales de Palomino —de quien tampoco puedo afirmar o negar que fuera un santo, ni siquiera un asumido defensor ambiental—, coronó su cuestionamiento con su consideración, alegando que no esperaba que por todo esto se le llamase “retardario”.

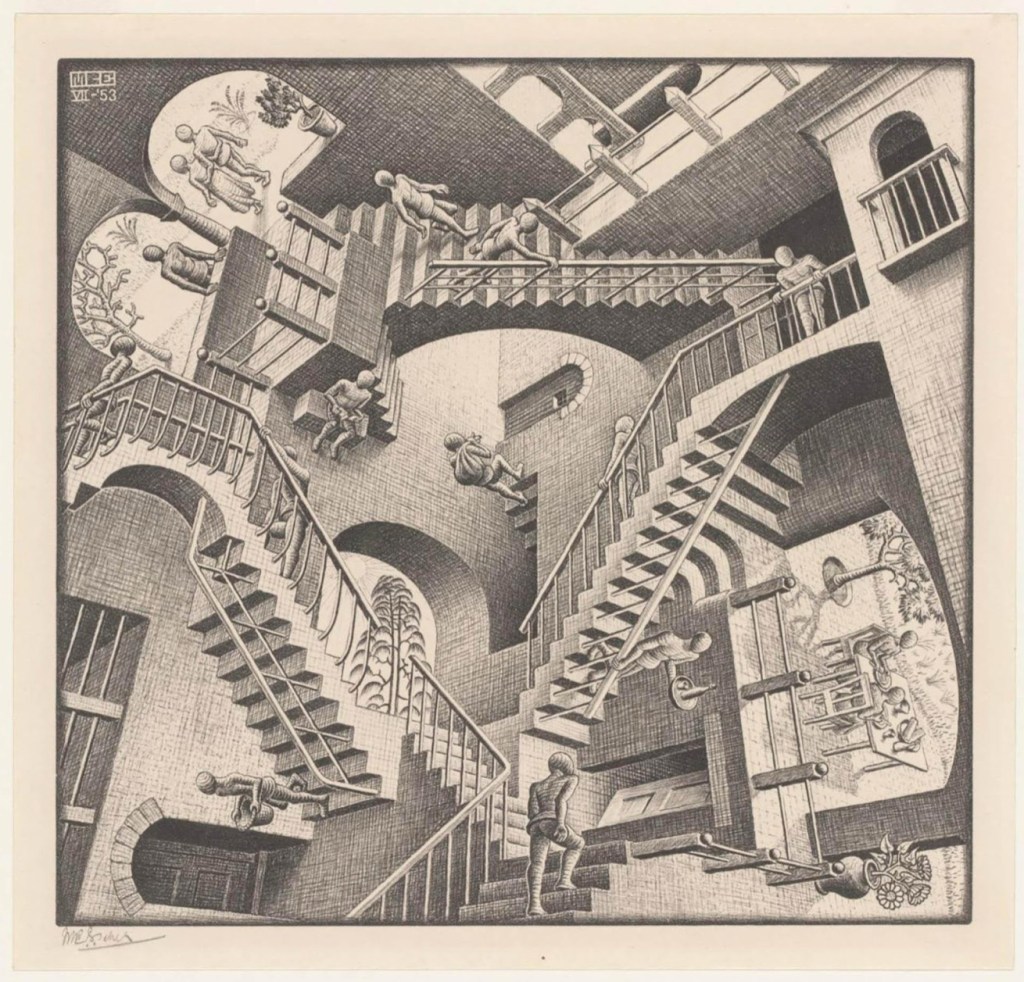

Es decir, que por muy opuesto que estuviese a la obra, valoraba el “progreso” al que estaba llegando la ciudad con su motorización. Eso me hizo caer en cuenta de que al menos en los últimos 200 años, la postura más simple que se toma ante un cuestionamiento básico hacia la dirección que ha tomado el sentido de utilidad del desarrollo occidental es contestado, generalmente, con la suposición de que aquel que cuestione se opone sin dudas al “progreso”, como si este fuera un todo real.

Pensemos por un segundo: ningún problema que enfrenta la humanidad hoy es de carácter tecnológico, porque si lo fuese, ¿de qué sirvió la Revolución Verde? Si hoy, a pesar de que producimos más en el agro que nunca antes, sigue habiendo millones de personas que padecen hambre (el 8.2% de la población mundial, que se dice pronto); ¿de qué sirvió la revolución de la movilidad con la motorización, si hemos rendido la escala y calidad de interacción con nuestros espacios vitales y sociales (donde se puede construir identidad y comunidad) al transporte automotor? Piénselo: ¿por qué el símbolo de identidad y estatus de algunos se basa en ingresar a sus fraccionamientos cerrados por la plumilla de “residentes”?

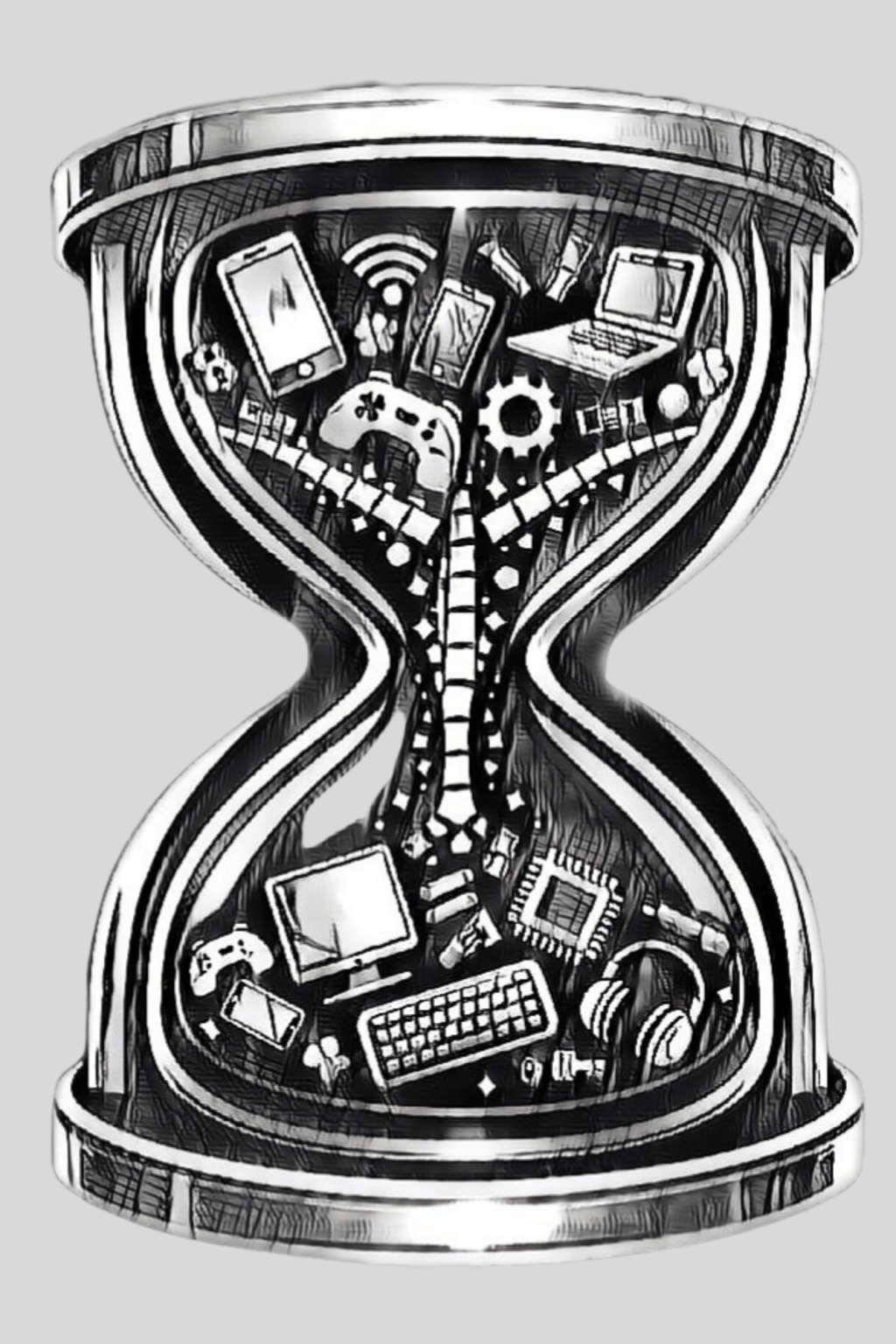

Las respuestas a todo lo que se soñaba a inicios del siglo pasado, como las “promesas de la modernidad”, están hoy frente a nosotros, y sin embargo, la tecnología disponible la usamos ya no solo para dar fin a esos problemas, sino para generar nuevos. ¿De qué servía soñar con un auto volador para cada uno si la respuesta estaba en el metro más antiguo del mundo (Londres, 1863)? ¿De qué sirve soñar con las comodidades del mañana si hoy, en un mundo supuestamente más cómodo, no tenemos un tiempo libre más consistente que las personas que vivieron y trabajaron hace 100, ni 50, ni 30 años, y ese poco tiempo libre no se puede aprovechar en general para construir comunidad? ¿O es equivalente la construcción de comunidad en la vorágine virtual en la que vivimos?

No me malinterpreten: soy usuario de la tecnología como cualquier otro, soy partidario de la existencia de la tecnología, pero no creo que hoy debamos seguirnos repitiendo esa mentira de que todo problema humano puede ser un problema técnico ni tecnológico. Esto lo pienso frente al descomunal crecimiento doméstico del uso de la inteligencia artificial. No hay que ser visionario para darnos cuenta de que el acostumbrar a tu cerebro a no resolver cuestionamientos por sí mismos —independientemente de su nivel de dificultad— es el primer y claro antecedente de que hay intereses tanteando la posibilidad de que los seres humanos renunciemos a lo que nos vuelve humanos en primer lugar: resolver problemas.

Podría seguir y seguir cuestionando, por ejemplo, cómo la revolución tecnológica de las plataformas de suscripción, otra supuesta “revolución” en el entretenimiento, nos convirtió como consumidores en dependientes y vulnerables al contenido que quieran producir y ofrecer en plataforma las propietarias de las mismas. Unos le llaman “tecnofeudalismo” y creo que tienen razón; solo haría falta destacar que es un insulto a la capacidad de consumo de nosotros como personas, porque estamos dejando de ser dueños de las cosas. ¿En qué momento se volvió “progresista” eliminar la masividad del acceso a la reproducción de la propiedad intelectual?

El verdadero problema aquí, insisto, no es tecnológico, sino ético. En un sistema cuya finalidad es la producción y acumulación de ganancias —no la resolución de las dificultades materiales y simbólicas de la vida humana— no importa cuán novedoso aparente ser cualquier avance, la necesidad de perpetuar las ganancias conducirá a la búsqueda por crear obsolescencia en lo ya existente. Hay que seguir alimentando la producción del “deseo” por lo nuevo.

En fin, si querer desconectarse de la conducta del consumo, si creer que los problemas de la humanidad no necesitan del surgimiento de una nueva startup, sino del replanteamiento de cómo estamos (o no estamos) redistribuyendo el acceso a recursos materiales; si considerar que todo lo que produzca en los próximos años y décadas el sistema actual solo servirá para llenarle los bolsillos a otro eventual promotor y financiador de campañas de la derecha trumpista o movimiento conservador dondequiera; si considerar que el futuro no necesita otra evaluación técnica, sino el replanteamiento de los valores de producción, de la economía como cultura material y la solución de necesidades desde, por y para la comunidad… Si todo eso es ser “retardario”, entonces sí, llámenme retardario…

Deja un comentario